Industrie und Stadt

Grätzl-Werk-Stadt No. 60: Eine Geschichte über keine wahre Liebe

von Guido Schwarz

Gehört Industrie in die Stadt?

Meistens bekommt man auf diese Frage sehr schnell eine klare Antwort: Industrie muss raus aus der Stadt! So schnell und so vollständig wie möglich.

Sie stinkt, ist laut, verursacht schweren Verkehr und überhaupt passt sie nicht in die Stadt. Dummerweise ist das nicht nur ein Glaubenssatz, sondern die Basis für eine dringend notwendige Diskussion in Zeiten der Klimakrise.

Es ist unbestritten, dass wir Industrie auch in Zukunft brauchen, sie ist und bleibt eine der Grundsäulen von moderner Zivilisation und Wohlstand. Sie hat sich seit ihren Anfängen ständig verändert und weiterentwickelt, jetzt steht sie vor der nächsten, wirklich großen Herausforderung, nämlich die Anpassung an eine Welt, die uns derzeit in ihrer neuen Fremdheit noch gar nicht bewusst ist. Zu viel sieht noch aus wie gewohnt.

In den Anfängen hat man hohe Schornsteine gebaut, um die dreckigen Abgase vom Wind möglichst über die Stadt hinweg blasen zu lassen – Hauptsache sie gehen nicht hier runter. Heute sind die meisten dieser Schornsteine zwar Ruinen oder längst abgetragen, das Thema ist aber nach wie vor aktuell.

Bild: Die Schornsteine von Ascoli, gezeichnet von zwei Anrainern.

1992 gab es in Paris einen großen Kongress zum Thema »Shaping Cities – Role and Responsibility of Business«, bei dem es vor allem darum ging, dass für eine funktionierende Stadtstruktur die Industriebetriebe nicht ausgelagert werden dürfen. Eine solche Auslagerung hat zwar auf den ersten Blick den Vorteil, dass Fabriken mit dem von ihnen erzeugten Dreck in Wohnsiedlungen keinen Ärger mehr erzeugen, dafür haben sie aber auch keinen Anlass, sich so weiterzuentwickeln, dass sie erst gar keinen Dreck mehr erzeugen. Das gilt natürlich auch für den akustischen Dreck, den Lärm. Zusätzlich bewirkt die Auslagerung künstlich erzeugten Pendelverkehr, der wiederum nach dem Bau von Autobahnen schreit usw.

Ein gutes Beispiel für den Interessensausgleich liefert uns die Geschichte der »SGL Carbon Ascoli«. Die SGL Carbon erzeugt Kathoden für Hochöfen, das sind riesige Zylinder aus Graphit, deren Erzeugung nicht ganz ohne Umweltbelastung möglich ist. Eines der Werke stand in der italienischen Stadt Ascoli Piceno in der Provinz Marken.

In der schlimmsten Zeit färbte sich die frisch aufgehängte Wäsche der Einwohner:innen rundherum binnen kurzer Zeit grau und es gab entsprechende Proteste. Die Schornsteine konnten also gar nicht hoch genug gebaut werden, um dieses Problem zu bewältigen.

In langwierigen Beteiligungsverfahren konnten die Fabrikbetreiber mit den Anwohner:innen aber ausreichend viele Kompromisse aushandeln, sodass das Werk mitten in der Stadt verbleiben konnte – zumindest einige Zeit. Letztlich musste das Werk fünf Jahre nach dem Prozess trotzdem seine Pforten für immer sperren, allerdings aus vielfältigen Gründen und nicht nur wegen der Nachbarschaft.

Dieser partizipative Prozess zeigt, dass die Auswirkung der Stadtgestaltung bis weit in die sozialen Strukturen hinein reichen, denn viele Arbeiter:innen von SGL Ascoli lebten ja in der Nachbarschaft des Werks.

Es zeigt aber auch, dass Durchmischung nicht von selbst funktioniert und die Verlockung der Separation immer sichtbar und spürbar ist. Es verlangt gemeinsame Arbeit an der Struktur des Zusammenlebens. Ein Vergleich mit Beziehungen darf hier gezogen werden: Je unterschiedlicher ein Paar ist, desto mehr Interessensausgleich ist notwendig und desto schwieriger ist die Beziehung. Dafür ist sie aber auch interessanter und lebendiger, so wie das Grätzl lebendiger ist als das Nicht-Grätzl.

Gleiche Menschen mit gleichen Interessen haben es punkto Zusammenleben leichter – das klingt durchaus plausibel. Sie leben aber dann auch in der Eintönigkeit und leiden im Krisenfall unter einer sehr schwachen Resilienz, da die notwendige Vielfalt fehlt, um sich Störungen von außen wirksam entgegenstellen zu können. Das ist ähnlich wie beim Thema Biodiversität und wir können im Grätzl von einer Art Soziodiversität reden, ganz im Gegensatz zur Monotonie der Lebensformen in der Hochhaussiedlung oder der Siedlung mit Einfamilienhäusern.

Bei der Industrie geht es aber um mehr als um Interessensausgleich zwischen Personen. Hier treffen Strukturen und Individuen aufeinander, letztlich ganze Lebensmodelle. Auf der einen Seite haben wir die Notwendigkeit der Bewältigung der Klimakrise, auf der anderen Seite müssen nach wie vor Dinge erzeugt werden, damit wir ein modernes Leben führen können. Dazu kommt noch erschwerend, dass wir dem Phänomen begegnen, dass Menschen sich immer dann aufregen, wenn ihnen etwas weggenommen wird. Wir können das gut am Preis für Benzin und Diesel sehen: Wenn er steigt, wird gejammert und geschimpft. Wenn er sinkt, sind alle still.

Ähnlich ist es bei der Industrie in der Stadt: Wenn ein erregender Faktor auftaucht (Lärm, Gestank, Verkehr etc.), wird er sofort bekämpft.

Wenn ein erregender Faktor wegfällt oder weniger belastend wird, so empfinden die meisten Menschen das 1.) als selbstverständlich und rufen 2.) nach noch mehr, nach dem Motto: Das hätte ohnehin hier nie sein dürfen und: Wir haben es immer schon gesagt!

Das ist aber noch nicht alles. In der Stadtforschung findet sich die Erkenntnis, dass Menschen in den letzten Jahrzehnten scheinbar immer empfindlicher geworden sind. Wo man früher mit keiner Wimper gezuckt hat, gibt es heute eine Bürgerprotestbewegung – etwas vereinfacht gesagt.

Da wir auch diesen Faktor nicht mehr wegbekommen werden, muss sich die Industrie anpassen. Letztlich braucht es so etwas wie einen neuen Gesellschaftsvertrag, wo sie eine Seite bereit ist alles zu tun, um nicht störend zu wirken, und die andere Seite bereit ist gewisse Einschränkungen hinzunehmen.

Der Lohn ist beiden gewiss: Ein ausgesprochen wichtiger Faktor wird in Zukunft moderne Mobilität sein. Ein Teil davon ist das Nicht-Fahren. Nicht gefahrene Kilometer sind die umweltfreundlichsten. Das bedeutet, dass wir vor allem das Pendeln wegbekommen müssen. Jahrzehntelang wurde es massiv gefördert, weil die Wirtschaft so auf flexible Arbeitsgestaltung zugreifen konnte. Bis heute gibt es die üppig bemessene Pendlerpauschale, die nur Autofahrer:innen zugutekommt.

Ein gutes Beispiel ist die Deutsche Bank. Es galt noch vor einigen Jahren: Wer Bereichsleiter werden will, muss bereit sein, jederzeit an jeden beliebigen Ort Deutschlands zu ziehen. Familienplanung oder gesellschaftliche Verankerung an einem Ort durften kein Thema sein. Arbeitskraft muss jederzeit überallhin wechseln können.

Dazu erleben wir die zunehmende Verhüttelung vieler Gebiete, die aus dem Wunsch der Menschen entsteht, ein eigenes Haus mitten im Grünen zu haben. Ganz abgesehen davon, dass die meisten dann letztlich nicht auf den Wald blicken, sondern auf die Nachbarhäuser derer, die auch auf den Wald blicken wollen, hat dies zu massiven Veränderungen auf vielen Ebenen geführt: Landschaftsversiegelung, Autoverkehr, Einkaufscenter auf der grünen Wiese, Dorfsterben etc.

Bisher konnte sich noch fast niemand dazu durchringen, das Gegenteil zu fordern: Lasst die Menschen dort arbeiten, wo sie leben.

Das bedeutet aber, dass einige Trends umgekehrt werden müssen.

Vielleicht geben die Rahmenbedingungen ja einen kleinen Anstoß dazu. Die Energiefrage (welche, wo erzeugt, wie transportiert, wie gespeichert, wie viel für wen und wie teuer) könnte uns gerade durch ihre Krise dabei helfen, einen neuen Blick auf künftige Strukturen zu werfen und diese nicht sofort als „unmöglich“ wegzuschieben.

Ich erinnere mich an eine Papierfabrik in Finnland, ca. zwei Autostunden nördlich von Helsinki, rundherum der vielleicht sauberste Wald, den ich je gesehen habe. Durch entsprechende Anstrengungen konnten die Emissionen so gesenkt werden, dass eine Umweltbeeinträchtigung scheinbar tatsächlich minimal war.

Was dem Wald nicht schadet, schadet auch dem Menschen nicht – ich weiß nicht, ob dieser Satz wirklich sinnvoll ist, aber die Frage nach einem funktionierenden Zusammenleben von Mensch und Industrie ist jedenfalls sinnvoll.

Der wichtigste Faktor wird dabei die Partizipation sein. Wenn die rundherum Lebenden bereits in die Planung und den Bau der Fabrik miteinbezogen werden, können nicht nur Bedenken leichter ausgeräumt werden, sondern die Menschen empfinden den neuen Kasten dann nicht als Fremdobjekt, sondern als hineingewachsenen Teil ihrer Lebenswelt.

Wenn dann die Abwärme der Fabrik die Wohnhäuser der Umgebung heizt und die Autobatterien der Anrainer:innen in einem Smart Grid der Fabrik helfen, Energiespitzen abzufedern, dann blicken wir durch das Schlüsselloch in unsere eigene, zukünftige Welt. Und die sieht eigentlich ziemlich nett aus, mit Menschen, die dort arbeiten, wo sie wohnen. Dann brauchen wir auch nicht täglich nach „work-life-balance“ schreien, weil in dieser Welt die Arbeit auch Teil des Lebens und nicht sein Gegensatz ist.

Die echte Balance entsteht im Austausch der Interessen und im Aufbau einer gemeinsamen Vision einer besseren Welt.

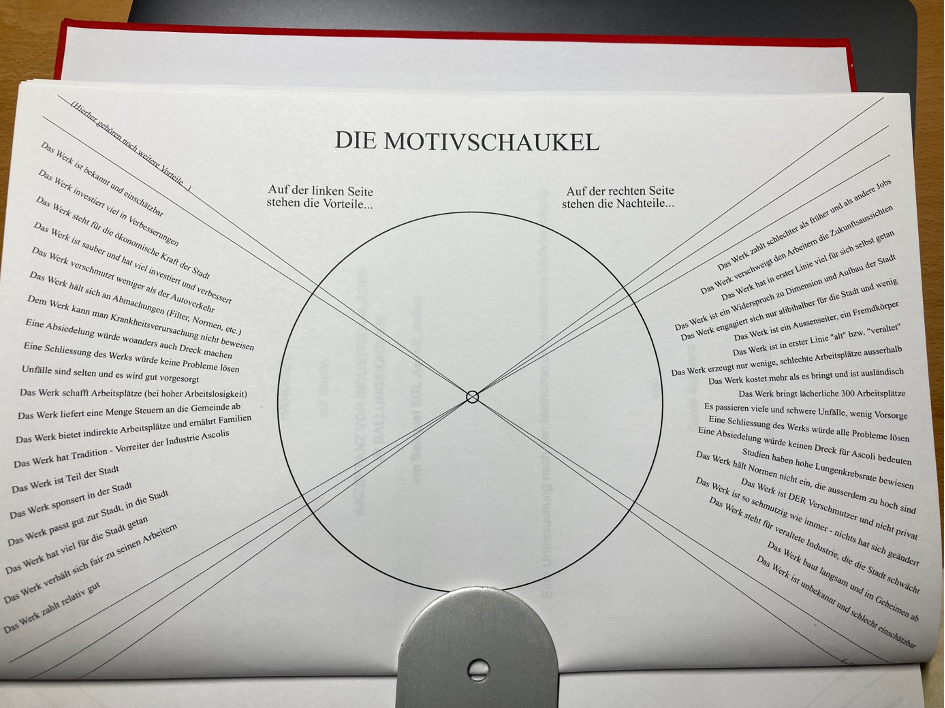

Dabei muss über Vor- und Nachteile der jeweiligen Kräfte und Komponenten diskutiert werden. Das Modell dazu ist die „Motivschaukel“, die wir in zahlreichen qualitativen Motivforschungsprojekten als wichtiges Werkzeug verwendet haben. Das Bild zeigt die Motivschaukel betreffend das damalige Werk in Ascoli.